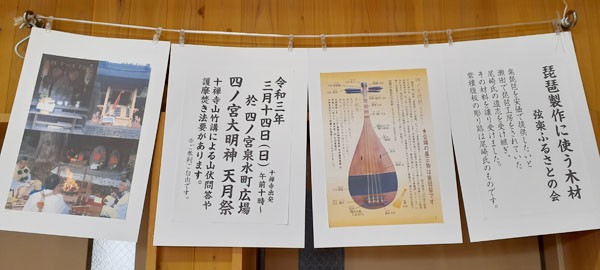

2023年5月16日 槌田木工所へミニ琵琶のパーツを引き取りに

昨年2022年11月、ミニ琵琶10台、平家サイズ5台、楽サイズ5台のNCルーター加工を槌田木工所に依頼しました。納期は3月末の22年度末でお願いしていましたが、大型琵琶については、設計を一から開発ということもあったので、4月に入ってもこちらからは問い合わせず、ご連絡を待ちました。

5月の連休前に数名の方から「琵琶製作のその後はいかがですか」などの問い合わせもいただき(皆さん心待ちにしておられるのになかなか進まず大変ごめんなさい)、5月12日(金)亀岡の槌田木工所さんへTELご連絡したところ、年明けから春にかけて社長さんの身にご病気が発覚、治療などに専念されていて、なかなか作業は進まなかったそうです。なんとか既に設計図のできている「ミニ琵琶10台のパーツ加工はできているよ」とのことでしたので、5月16日の火曜に引き取りに行きました。

2023年5月16日 鶴首の作り直し依頼と、天じん(糸蔵)の形状見直し

その際、鶴首の形状を見て「アチャー」となりました。鶴首というのは柱(駒)フレットを4〜5本装着するネック部分の細棒パーツで、断面はDのはずだったのですが、柱(駒)を装着する平らな面が、見事にまあるく角丸明らかにOに近い形状になっていました。これでは、最後の仕上げにフレットをつけたくても両端が木面から浮いてしまいます。前回の形状と同じでよかったのですが、知らなかったアルバイトさんが「最後はヤスリをかけて角を落とす」と親切心で仕上げてくださったようで、こちらも丁重に説明して鶴首に関しては、もう一度作り直してもらうよう、承諾いただきました。

鶴首の上部に取り付けるパーツは、U字型をした天じん(糸蔵)と凸字型の糸口からできています。この2つを組み合わせる形状(古来通り)では、絃を張ったときの張力(テンション)に負けてしまいがちで不安定でした。前回までは回転の力がかかる所にタボを打ってもらい補強していましたが、それでも接着面が外れたり割れることもありました。なんとかその点を解消したいと、時折、朝目覚めたねぼけ眼(夢)に木組みのやり方が映像として、唐突に見えてくることもしばしばで、今回は頼み込んで一体型に設計し直してもらうよう依頼しました。大型の琵琶になれば、絃が長く太くなる分、テンションも相当大きくなるので、その点はミニ琵琶を作る段階で実証し、平家サイズや楽琵琶サイズへ応用したいと考えていました。一体化すれば、接合の職人さんによる糸口製作の工程も省略につながり、一石3鳥くらいある合理化になるはずです。

2023年5月16日 胴・腹板・覆手の3パーツ入手

鶴首の作り直しと天じん(糸蔵)・糸口一体化パーツの製作は後日あげてもらうことにして、この日は、できあがっていた胴と腹板、覆手の3カ所のパーツを持ち帰りました。琵琶の顔となる表面の腹板は、今回使った栗材の幹が根っこに近い部分で、とても良い模様だったので、なかなか味のある表面パーツに仕上がっていました。胴部分のパーツもこちらの持ち込んだ碁盤なので、充分に乾燥し、楽器槽に最適な材になっていました。覆手の裏面を見ると、NCルータの加工のクセで中央が膨らみがちになっていて、このままでは絃の糸をかけるときに不具合が生じるので、職人さんへ接合をお願いする前に小谷宅の工房に持ち帰って、ルーターをかけ直す必要がありました。

2023年6月25日 新型!鶴首と天じん(糸蔵)一体型のパーツを入手

6月23日(金)主人の通院先から槌田木工所に連絡したところ、25日(火)に取りに伺うことになり、25日(火)には、主人の気分転換も含めて一緒に亀岡へ向かいました。頼んでおいた一体型の糸蔵部分ができあがっていて、製作当初から一番頭を悩ませて来た部分でしたので、その形状を見て、うまくできていたので感激しました。

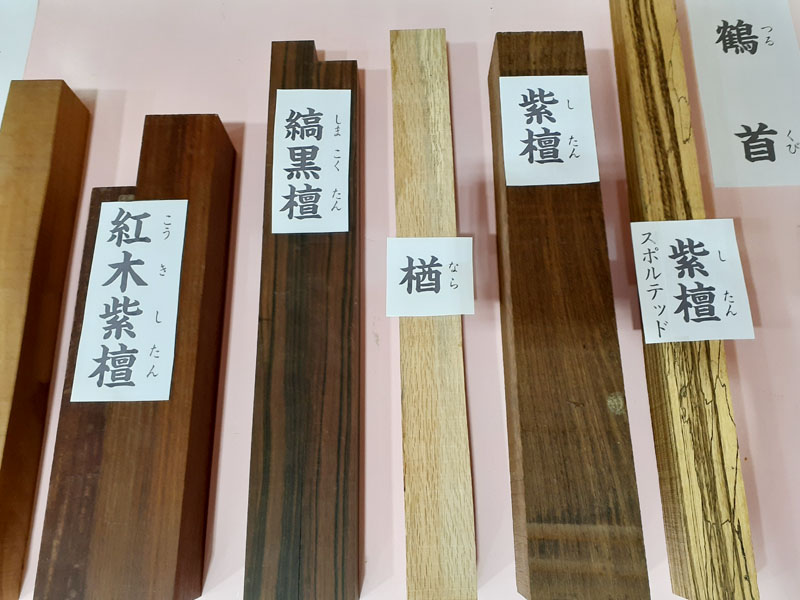

本来の糸口は紫檀と竹と天じんの木材の3つの材料を絶妙に組み合わせて作られます。木組みが細かくて一番職人さん泣かせな部分でもありました。竹材については、木面が絃ですり減らないための緩衝材として使われますが、糸の擦れる力が強いため接着が甘いと、かえって力点が不安定になることがわかりましたので、前回11台目から20台目ではあえて使わないことにしました。黒檀系の硬くてつるっとした木材を使えば、糸が切れたりする心配もなく、糸の道筋が強くつき過ぎたりすることもないことがわかっていたので、この21台目からは糸口と糸蔵を同じ木材で一帯化することに挑戦しました。大型の平家サイズ、楽サイズについても、同様の方法で試みています。

2023年6月末〜7月初 覆手、転じん(糸蔵)など組み立て前のパーツ加工

パーツ部品は、職人さんへ接合をお願いする前に、いくつか整えておくべき点があります。 ①天じん側面への大小各4つの穴アケ ②大きい穴から小さい穴へテーパードリル加工 ③覆手裏面の糸がかり調整(大きな琵琶にはこれに加えて、覆手の糸穴裏をすり鉢状に加工するというのが加わります) ④糸口の糸受け部分の形状 組み上がってからでは加工しにくいので、これらの作業を済ませたうえで、職人さんに渡さないといけません。10台分の一体型の天じん(糸蔵)も入手してすぐ、細部用ミニヤスリで糸口の糸受け加工を施して、6月末から7月初頭にかけて、大急ぎで、準備しました。

2023年7月7日 京北町 工房仙太さんへ パーツ組み立て依頼

なんとか7月最初の週に、天じん穴アケ、覆手裏加工、糸口加工などができあがったので、7日(金)に5台分のパーツを京北町の工房仙太江口氏のところへ持っていきました。前回は糸口のパーツは材料を渡して作っていただいていましたが、今回一体型のパーツをお見せすると「これはよくできてますね、ずいぶんど作業がやりやすいと思います」とおっしゃっていただき、8月末までには仕上げていただく約束をして帰りました。

京北町へは車で出かけていますが、丸太町通天神川、双ヶ丘の所を北へ行く高雄から周山街道へ行く道がずいぶんと便利になりました。ですが山科からはやはり、すごく西に回り道する気がして、花背峠を越えて行く方が早いのかなとも思います。いずれにしても、京北町の仙太さんの工房は国道から川の向こう側なのですが、どうも見落としてしまい、早く曲がりすぎて違う集落に入ってしまったり、行き過ぎて迷ってしまうなど、してしまいます。常照皇寺の東1キロ圏内と覚えておきたいと思います。

2023年7月11日 転手のテーパーを削り出すえんぴつ削り製作の相談 中本氏

7月11日(火)には、お昼前に森木箱さんへ、パーツ組み立て依頼を予定していました。その前、午前中には、以前山科駅前陶燈路のイベントでは杭に灯陶器を固定する金具の製作、弦祭では四本の弦に小銭が当たるといい音が響く賽銭箱を作ってくださった中本氏の工場へ寄って、天じん(糸蔵)へ差し込む転手の先を削る鉛筆削りのような道具(リーマー)を作ってもらえないか相談にうかがうことにしていました。アポはとっていたのですが、急遽近くの得意先から電話が入ったとかで、中本さんはおられなかったのですが、職員の方に相談内容の一通りの説明はしました。そのうちに中本さんから電話があり「用事はすぐ済んだので5分後には戻ります」とのご一報があり、間もなく軽トラックで中本さんが戻って来られました。

ミニ琵琶の完成品をお見せしつつ、糸を撒いている糸巻きのパーツのテーパー角度を穴側と同じ角度でつけられる鉛筆削りを作りたい旨を伝えると「鉄鋼関係でも、細かなパーツについては、同じ山科区内の北川製作所さんというところが、何でも相談にのってくれるよ、カーレースにも携わっている方で、自前で金属パーツのミリ単位の加工などもされるし、すごく頼りになるいい人だよ。」と早速連絡をとって下さり、今日、森木箱さんへ行ったあとに、伺ってみることになりました。

2023年7月11日 清水焼の郷 森木箱さんへパーツ組み立て依頼

森木箱さんへは、コロナもあったので、ここ3年くらい依頼していなかったので久しぶりにパーツを持って伺いました。亀岡の槌田木工所をご紹介いただいたのは、実はこの森木箱さんです。「まだ動いてたんやな、覚えてるかな」と久しぶりに持って行ったパーツをご覧になってましたが、まあたぶん大丈夫ということで、工房仙太さんと同じく8月末くらいで5台の組み立てを仕上げてもらうよう依頼しました。

2023年7月11日 中本氏ご紹介 北川製作所へ、転手加工の相談

森木箱さんへパーツを届けたその足の帰り道、西野小学校の北裏手にある北側製作所へ向かいました。中本さんも「ちょっと口では説明しにくいわかりにく場所やで」とご助言をいただいていましたが、ナビでは案の定ちょうど工場の裏側へ案内されてしまいましたが、ぐるっと表側の道へまわってみて、坂道傾斜の入り口になった北川製作所のプレート文字を発見しました。山科にもいろんな工場があるんだな〜と感心しながら、車を降りると、見るからに人の良さそうな、でも仕事には確固たるこだわりを持っておられるようなそんな立ち姿の北川さんが事務所の扉から顔をのぞかせてくれました。「中本くんの言ってた人やな」と、事務所の中へ案内してくれました。同じように説明しえんぴつ削りのような「転手削り」を作りたいとお願いし、パーツなどを見ていただいたところ、転手をくるくると指の間で転がしてみて、その同じ角度のテーパードリルを机に置くと、おもむろに定規と厚みを計るノギスを取り出して計測し、メモされていました。「削る器具を作ったとしても、手動になるやん、大40本も50本も大変やで、このテーパーが出したいんやったら、うちで削ってあげるよ」

転手は紫檀や黒檀系の硬い木を使っているので、なかなか削るにも硬く普通の工具では骨が折れる作業なのですが、こちらは金属加工の専門製作所さんです。どんなに硬い木も精密にきっちり加工できるとのことで、もしそれが叶えば、こちらの販売前の労力が大変省力化できます。とても魅力的なご提案でした。迷うことなく、こちらで持っているテーパードリルを預けて、それで開けた穴にきちっとあうよう、転手のテーパー加工見本を作ってくださることになりました。