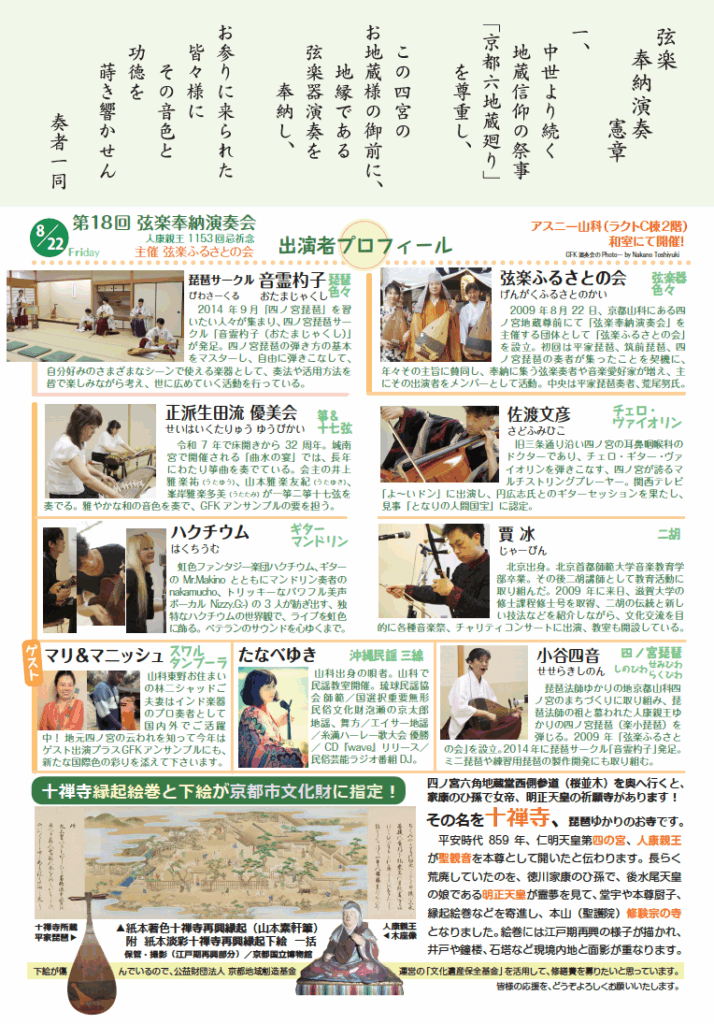

山科地蔵徳林庵で行われる8月22・23日の六地蔵めぐりに合わせ開催しています。

令和7年は8月22日(金)にアスニー山科2階にて午前中和室、午後サークル活動室にて開催します!

朝10時から夕方16時頃までたっぷりお楽しみいただけます。

西京の先生を退職された方々の互助組合さんの皆さんのご一行35名が、10月の諸羽神社の大祭と同じ日に四ノ宮に来られました。

昨年コロナも落着いたころに、一度、依頼をいただいていましたが、結局また感染者数が増えたため中止となっていました。その後、春になって再度ご依頼いただき、秋の晴天の日和にも恵まれ、決行できました。

9時半に山科駅に集合して、会主宰の方から簡単なご挨拶をいただき、私の方から四ノ宮の説明とJRが現在の高速道路から大正9年にこの北側へ路線を移したこともお伝えして、高架下から駅北側の住宅街へと皆で出発しました。

諸羽神社は本日秋の大祭真っ最中で、本殿へ参拝しようとすると、ちょうど宮司様の祝詞の真っ最中でしたので、解説は後回しにして、参加者の皆さん大祭らしい厳粛な雰囲気も味わいながら静かにご参拝くださいました。簡単な解説後、神社を出ようとする際には、拝殿前に子ども御輿が到着して、拝殿前に置かれ、格式の高い割拝殿を子どもたちが並んで抜け、本殿にて担ぐ前の参拝をされるところでした。

その後、徳林庵では、本堂の中のお地蔵さまの裾に描かれた琵琶の話や、牛馬用の飲み水の井戸と屋根瓦に刻まれた丸通のマークのこと、人用の茶釜、蝉丸供養塔、裏手のかわいい手彫りの六地蔵などを紹介しました。こちらでも祭の行列と遭遇しました。参加者の方々は大変喜んでおられました。十禅寺へと向かいました。

十禅寺では、小山ご住職がご説明くださり、3回に分けて本堂の中もご案内くださいました。普段は開いていない貴重な機会でしたので、聖徳太子作といわれる人康親王の念持仏、聖観音木立像や、小さな厨子に入った人康親王木座像などを、皆さん興味津々に見入っておられました。十禅寺のすぐ裏にある人康親王宮内庁墓をご案内すると、皆さん木々の茂った周回路をぐるっとまわってこられ、奥に隠れて見えにくい供養塔も拝見できたと、喜んでおられました。

最後に本日散策のゴールである泉水町広場(四ノ宮大明神)へは、自力でたどりついてもらおうと、地図を見てをめぐってもらう予定でしたが、実はここが難所。話しながら行かれると、やっぱり通り越してしまわれて、気づかなかった路地の細さにびっくり。ここそこで、笑いも起こって楽しい散策となりました。

泉水町広場には四ノ宮泉水町の云われとなった「足摺水」や「琵琶琴元祖四ノ宮大明神の祠」「役行者さんの石座像」「地蔵菩薩、大日如来、不動明王」と推測される石仏などが並びます。急な石段を昇らないといけないのですが、この日の30数名の皆さんは大変、健脚の方ばかりで、水場まで降りたり、ソファー型の石に座ったり思い思いに過ごしていただきました。その際、もともと不動産会社が持っておられた住宅に含まれていたこの土地を、小谷が一度受け取り、その後、三井寺(園城寺)へ飛び地境内として寄進させていただいたこと、そのきっかけである倒れかけていたこちらの祠を修繕したこと、などをご紹介しました。(詳しくは四ノ宮社修復実録ご参照)

散策後は、先ほどの十禅寺へ戻り、広間にて琵琶弾き語り紙芝居公演「四ノ宮物語」と琵琶唄「山科千載記」をご披露しました。右側には明正天皇の遺構「短冊石」が残る萩の花咲くお庭を眺めつつ、奥の床の間には寺宝である古い平家琵琶が飾られています。そんな由緒ある十禅寺で何度か琵琶を弾く機会は頂戴していましたが、きちんと紙芝居や千載記をフルで実演させていただいたのは今回が初めて。大変に思い出に残る1日となりました。

追伸、三間が連なったお部屋の一番奥の南側欄間には、聖護院門跡の門主と園城寺の長吏を兼任されたという十禅寺三代前?のご住職お写真が掲げられていて、今回の演奏を始終一番前でご観覧いただいていたことに、至極、敬意と感謝の気持ちを添え演奏を捧げました。 2023年 11月 4日 小谷四音 拝

2023年5月16日 槌田木工所へミニ琵琶のパーツを引き取りに

昨年2022年11月、ミニ琵琶10台、平家サイズ5台、楽サイズ5台のNCルーター加工を槌田木工所に依頼しました。納期は3月末の22年度末でお願いしていましたが、大型琵琶については、設計を一から開発ということもあったので、4月に入ってもこちらからは問い合わせず、ご連絡を待ちました。

5月の連休前に数名の方から「琵琶製作のその後はいかがですか」などの問い合わせもいただき(皆さん心待ちにしておられるのになかなか進まず大変ごめんなさい)、5月12日(金)亀岡の槌田木工所さんへTELご連絡したところ、年明けから春にかけて社長さんの身にご病気が発覚、治療などに専念されていて、なかなか作業は進まなかったそうです。なんとか既に設計図のできている「ミニ琵琶10台のパーツ加工はできているよ」とのことでしたので、5月16日の火曜に引き取りに行きました。

2023年5月16日 鶴首の作り直し依頼と、天じん(糸蔵)の形状見直し

その際、鶴首の形状を見て「アチャー」となりました。鶴首というのは柱(駒)フレットを4〜5本装着するネック部分の細棒パーツで、断面はDのはずだったのですが、柱(駒)を装着する平らな面が、見事にまあるく角丸明らかにOに近い形状になっていました。これでは、最後の仕上げにフレットをつけたくても両端が木面から浮いてしまいます。前回の形状と同じでよかったのですが、知らなかったアルバイトさんが「最後はヤスリをかけて角を落とす」と親切心で仕上げてくださったようで、こちらも丁重に説明して鶴首に関しては、もう一度作り直してもらうよう、承諾いただきました。

鶴首の上部に取り付けるパーツは、U字型をした天じん(糸蔵)と凸字型の糸口からできています。この2つを組み合わせる形状(古来通り)では、絃を張ったときの張力(テンション)に負けてしまいがちで不安定でした。前回までは回転の力がかかる所にタボを打ってもらい補強していましたが、それでも接着面が外れたり割れることもありました。なんとかその点を解消したいと、時折、朝目覚めたねぼけ眼(夢)に木組みのやり方が映像として、唐突に見えてくることもしばしばで、今回は頼み込んで一体型に設計し直してもらうよう依頼しました。大型の琵琶になれば、絃が長く太くなる分、テンションも相当大きくなるので、その点はミニ琵琶を作る段階で実証し、平家サイズや楽琵琶サイズへ応用したいと考えていました。一体化すれば、接合の職人さんによる糸口製作の工程も省略につながり、一石3鳥くらいある合理化になるはずです。

2023年5月16日 胴・腹板・覆手の3パーツ入手

鶴首の作り直しと天じん(糸蔵)・糸口一体化パーツの製作は後日あげてもらうことにして、この日は、できあがっていた胴と腹板、覆手の3カ所のパーツを持ち帰りました。琵琶の顔となる表面の腹板は、今回使った栗材の幹が根っこに近い部分で、とても良い模様だったので、なかなか味のある表面パーツに仕上がっていました。胴部分のパーツもこちらの持ち込んだ碁盤なので、充分に乾燥し、楽器槽に最適な材になっていました。覆手の裏面を見ると、NCルータの加工のクセで中央が膨らみがちになっていて、このままでは絃の糸をかけるときに不具合が生じるので、職人さんへ接合をお願いする前に小谷宅の工房に持ち帰って、ルーターをかけ直す必要がありました。

2023年6月25日 新型!鶴首と天じん(糸蔵)一体型のパーツを入手

6月23日(金)主人の通院先から槌田木工所に連絡したところ、25日(火)に取りに伺うことになり、25日(火)には、主人の気分転換も含めて一緒に亀岡へ向かいました。頼んでおいた一体型の糸蔵部分ができあがっていて、製作当初から一番頭を悩ませて来た部分でしたので、その形状を見て、うまくできていたので感激しました。

本来の糸口は紫檀と竹と天じんの木材の3つの材料を絶妙に組み合わせて作られます。木組みが細かくて一番職人さん泣かせな部分でもありました。竹材については、木面が絃ですり減らないための緩衝材として使われますが、糸の擦れる力が強いため接着が甘いと、かえって力点が不安定になることがわかりましたので、前回11台目から20台目ではあえて使わないことにしました。黒檀系の硬くてつるっとした木材を使えば、糸が切れたりする心配もなく、糸の道筋が強くつき過ぎたりすることもないことがわかっていたので、この21台目からは糸口と糸蔵を同じ木材で一帯化することに挑戦しました。大型の平家サイズ、楽サイズについても、同様の方法で試みています。

2023年6月末〜7月初 覆手、転じん(糸蔵)など組み立て前のパーツ加工

パーツ部品は、職人さんへ接合をお願いする前に、いくつか整えておくべき点があります。 ①天じん側面への大小各4つの穴アケ ②大きい穴から小さい穴へテーパードリル加工 ③覆手裏面の糸がかり調整(大きな琵琶にはこれに加えて、覆手の糸穴裏をすり鉢状に加工するというのが加わります) ④糸口の糸受け部分の形状 組み上がってからでは加工しにくいので、これらの作業を済ませたうえで、職人さんに渡さないといけません。10台分の一体型の天じん(糸蔵)も入手してすぐ、細部用ミニヤスリで糸口の糸受け加工を施して、6月末から7月初頭にかけて、大急ぎで、準備しました。

2023年7月7日 京北町 工房仙太さんへ パーツ組み立て依頼

なんとか7月最初の週に、天じん穴アケ、覆手裏加工、糸口加工などができあがったので、7日(金)に5台分のパーツを京北町の工房仙太江口氏のところへ持っていきました。前回は糸口のパーツは材料を渡して作っていただいていましたが、今回一体型のパーツをお見せすると「これはよくできてますね、ずいぶんど作業がやりやすいと思います」とおっしゃっていただき、8月末までには仕上げていただく約束をして帰りました。

京北町へは車で出かけていますが、丸太町通天神川、双ヶ丘の所を北へ行く高雄から周山街道へ行く道がずいぶんと便利になりました。ですが山科からはやはり、すごく西に回り道する気がして、花背峠を越えて行く方が早いのかなとも思います。いずれにしても、京北町の仙太さんの工房は国道から川の向こう側なのですが、どうも見落としてしまい、早く曲がりすぎて違う集落に入ってしまったり、行き過ぎて迷ってしまうなど、してしまいます。常照皇寺の東1キロ圏内と覚えておきたいと思います。

2023年7月11日 転手のテーパーを削り出すえんぴつ削り製作の相談 中本氏

7月11日(火)には、お昼前に森木箱さんへ、パーツ組み立て依頼を予定していました。その前、午前中には、以前山科駅前陶燈路のイベントでは杭に灯陶器を固定する金具の製作、弦祭では四本の弦に小銭が当たるといい音が響く賽銭箱を作ってくださった中本氏の工場へ寄って、天じん(糸蔵)へ差し込む転手の先を削る鉛筆削りのような道具(リーマー)を作ってもらえないか相談にうかがうことにしていました。アポはとっていたのですが、急遽近くの得意先から電話が入ったとかで、中本さんはおられなかったのですが、職員の方に相談内容の一通りの説明はしました。そのうちに中本さんから電話があり「用事はすぐ済んだので5分後には戻ります」とのご一報があり、間もなく軽トラックで中本さんが戻って来られました。

ミニ琵琶の完成品をお見せしつつ、糸を撒いている糸巻きのパーツのテーパー角度を穴側と同じ角度でつけられる鉛筆削りを作りたい旨を伝えると「鉄鋼関係でも、細かなパーツについては、同じ山科区内の北川製作所さんというところが、何でも相談にのってくれるよ、カーレースにも携わっている方で、自前で金属パーツのミリ単位の加工などもされるし、すごく頼りになるいい人だよ。」と早速連絡をとって下さり、今日、森木箱さんへ行ったあとに、伺ってみることになりました。

2023年7月11日 清水焼の郷 森木箱さんへパーツ組み立て依頼

森木箱さんへは、コロナもあったので、ここ3年くらい依頼していなかったので久しぶりにパーツを持って伺いました。亀岡の槌田木工所をご紹介いただいたのは、実はこの森木箱さんです。「まだ動いてたんやな、覚えてるかな」と久しぶりに持って行ったパーツをご覧になってましたが、まあたぶん大丈夫ということで、工房仙太さんと同じく8月末くらいで5台の組み立てを仕上げてもらうよう依頼しました。

2023年7月11日 中本氏ご紹介 北川製作所へ、転手加工の相談

森木箱さんへパーツを届けたその足の帰り道、西野小学校の北裏手にある北側製作所へ向かいました。中本さんも「ちょっと口では説明しにくいわかりにく場所やで」とご助言をいただいていましたが、ナビでは案の定ちょうど工場の裏側へ案内されてしまいましたが、ぐるっと表側の道へまわってみて、坂道傾斜の入り口になった北川製作所のプレート文字を発見しました。山科にもいろんな工場があるんだな〜と感心しながら、車を降りると、見るからに人の良さそうな、でも仕事には確固たるこだわりを持っておられるようなそんな立ち姿の北川さんが事務所の扉から顔をのぞかせてくれました。「中本くんの言ってた人やな」と、事務所の中へ案内してくれました。同じように説明しえんぴつ削りのような「転手削り」を作りたいとお願いし、パーツなどを見ていただいたところ、転手をくるくると指の間で転がしてみて、その同じ角度のテーパードリルを机に置くと、おもむろに定規と厚みを計るノギスを取り出して計測し、メモされていました。「削る器具を作ったとしても、手動になるやん、大40本も50本も大変やで、このテーパーが出したいんやったら、うちで削ってあげるよ」

転手は紫檀や黒檀系の硬い木を使っているので、なかなか削るにも硬く普通の工具では骨が折れる作業なのですが、こちらは金属加工の専門製作所さんです。どんなに硬い木も精密にきっちり加工できるとのことで、もしそれが叶えば、こちらの販売前の労力が大変省力化できます。とても魅力的なご提案でした。迷うことなく、こちらで持っているテーパードリルを預けて、それで開けた穴にきちっとあうよう、転手のテーパー加工見本を作ってくださることになりました。

山科地蔵徳林庵で行われる8月22・23日の六地蔵めぐりに合わせ開催しています。

令和5年は8月23日(水)にアスニー山科2階和室にて開催します!

コロナ中は縮小しておりましたが、本年度から以前通り、朝10時から夕方16時までたっぷりお楽しみいただけます。

2023年の今年は、四ノ宮の語源とされる仁明天皇第四皇子、人康親王(さねやすしんのう)薨去1151年忌を祈念しての「第16回 弦楽奉納演奏会」です。

プログラム

アスニー山科2階 和室

開場10時~ 終了16時15分(予定)

10時05分~ 弦楽奉納演奏憲章 一同

第1部 一幕 音霊杓子による奉納演奏会♪

10時10分~ 上原石上流泉 楽小琵琶 中川よしね

10時15分~ 石庭流泉 楽小琵琶 小山はおと

10時25分~ いろはうた 四ノ宮琵琶 せせらきしのん

10時30分~ ながめ 琵琶アンサンブル

おたまじゃくし 大小琵琶を5人で合奏♪

10時35分~ さくらばな 琵琶アンサンブル おたまじゃくし

10時40分~ かなしのみや 琵琶アンサンブル おたまじゃくし

10時45分~ おみなえし しのびわ合奏

おたまじゃくし 小琵琶オンリーでかわいく合奏♪

10時50分~ 滝流し(勧進帳より) 三味線 階藤清音

第1部 ニ幕 弦楽仲間、親交拡大中! ~ゲスト演奏~

11時05分~ 三線 琉球民謡伝統協会洛東支部(玉城忍さんと教室の皆さん)

11時35分~ 筑前琵琶と昆劇 妙啼曲社(琵琶 三野雄一郎さんと皆さん)

第2部 一幕 G F Kメンバーによる奉納演奏♪

13時00分~ マンドリン&ギター ハクチウム

13時30分~ バイオリン&チェロ 佐渡 文彦

14時00分~ 二胡 ジャービン

14時30分~ 箏&十七弦 優美会

第2部 ニ幕 お待ちかね! G F Kの合奏で~す♪

15時00分~ 弦楽アンサンブル G.F.K with ばやん

2022年4月 楽琵琶サイズと平家琵琶サイズの試作決意

4年ほど前、草津の琵琶工房・尾崎氏の意思を継いで譲り受けた巨大な琵琶用の木材が、長いあいだ家の裏に立てかけてあり、何とかこの10台分だけでも、楽器へと生まれ変わらせる機会を探していました。私ごとの職場の関係や、まとまった資金、発注ロットの問題など、なかなかかかれなかった琵琶製作ですが、楽琵琶サイズ、平家琵琶サイズともに「時間はかかってもいいから、作ってみて欲しい」というご希望が各5台ずつ集まったので、2022年の4月から、ようやく動き始めました。

まだ先の見えないなかでの試作製作というスタンスはそのままでしたが、ご注文のあった方へのご連絡や、家裏にある木材の状態を写真に納めたり、木材の寸法と家にある平家サイズの琵琶、楽琵琶サイズの琵琶を計測して、およそのモデルサイズをメモしたり、何かしら前に進めたい気持ちがありました。

2022年初夏〜夏〜秋 楽琵琶サイズと平家琵琶サイズの設計思案

ミニサイズの琵琶については20台製作した実績があります。NCルータで加工が可能なように各パーツのデザイン形状は、無駄がなくスタイリッシュに仕上がっていて、槌田木工所さんの意匠のセンスが光ります。見比べて、大型になったときの絃のテンションのかかり具合などを想像して、張力に耐え得る丈夫さが保てるかなど、大型琵琶のサイズや厚みを考慮したデザインも思案していましたが、実際のところ、作ってみないとわからないことばかりなので、何もない中からの作業で、日にちばっかりが過ぎて、実際にこれという作業にはかかれずにいました。

平家サイズは琵琶を始めた当初から愛用していた「不飽月」を見本に、楽琵琶サイズは、岩倉の一絃琴のお師匠さんの夫がコレクションされていたものをお譲りいただいた楽琵琶(銘「岩倉」とさせていただきます)を見本に、それぞれ、全体的なサイズを決め、あとはパーツそれぞれの細かな設計を、手描きでメモして、それをイラストレーターで図面におこしていくことにしました。

2022年9月 亀岡槌田木工所へ加工を依頼

ミニ琵琶(しのびわ)のパーツ製作を担当してくれている亀岡の槌田木工所に9月中旬に電話をしたところ、10月の方が都合が良いとのことで、10月11日(火)に平家サイズ、楽琵琶サイズの相談に伺えることになりました。しかし、10月10日(月祝)の時点で、こちら側の設計段階の調整がまだついておらず、お電話して、もう一週間伸ばしてもらい18日(火)に3種類の大きさの琵琶パーツの発注と、胴の木材を届けることになりました。

2022年10月18日 災難のなか、尾崎工房か預かった木材を亀岡へ

16日(日)に家の裏に2年間置いてあった10台分の胴板を旦那さんにも手伝ってもらって玄関に運び出しておこうと思っていたのですが、突然その週掛かりの12日(水)の朝、職場に医療機関から電話がかかり、旦那さんが自転車の衝突事故で大腿骨骨折で手術&入院となり、琵琶の製作どころではない事態になってしまいました。入院3ヶ月とのことでコロナ禍は会えず、病院へは週2回ほどのペースで通い、物品の受け渡しのみ許可されました。主人の突然の入院で、面食らいましたが、16日(日)には予定通り、10台分の花梨、楓、桜など胴材と、鶴首と覆手用の紫檀材、その他琵琶型にカットしていない木の巨大な塊などを、なんとか一人で、玄関側の中庭スペースに運んで準備し、17日(月)、各サイズのおおよその設計数値を夜中までかかって図面に仕上げ、18日(火)に軽自動車の荷台を倒して積み込み、亀岡へ向けて出発しました。

楽琵琶サイズ5面と平家サイズ3面分の胴材は、槌田さんのNCルータでも削れる厚みでしたので預かっていただけましたが、残りの平家サイズ胴用の桂材2面は少し厚すぎたので、いったん持ち帰ることとなりました。

2022年10月18日 亀岡帰路、ミニ琵琶胴材「古碁盤」の調達と桂材厚み調整

亀岡はリサイクルショップが多いのも楽しいところで、帰りにはミニ琵琶の胴にぴったりな、しっかりした碁盤を3基見つけ仕入れました。昨年、関東へ旅した際にも一基購入していたものがあり、これらはミニ琵琶10台の胴にする古碁盤材です。

そこで、帰りの道中、五条通りの阪急電車高架の手前、前回のミニ琵琶製作の際に栗材を調達した三伽和木材さんに立ち寄りました。碁盤は1辺が450mmほどあり、縦型の帯鋸でスライスするには390mmが限度とのことで、これまた持ち帰ることになりました。槌田木工所から持ち帰った桂材2面については、スライスでなく指定の厚さに削ぎ落とすのであれば可能ということで、預けて帰ることになりました。

2022年10月18日 ウッドショップ三伽和さんでミニ琵琶腹板「栗木材」品定め

あと三伽和木材さんにご依頼する今回の一番の目的が、栗材の調達です。平家サイズ、楽琵琶サイズの各5面分とミニ10面分の腹板(表側)を用意して、規定の厚みにし、NCルータ加工用の粗型材にしなければなりません。まずは栗材の品定め。表のお得コーナーに立てかけてあったのは相当大きな栗材で、ミニ琵琶は相当数取れそうでしたが、少し割れがあったため断念。担当の斉藤さんに他の物を見せてもらえるよう奥へ案内していただきました。

背丈の倍ほどの高さに積まれた木材の迷路のようなところを通って、今回に適しそうな、年数の経っている厚みのある栗材の巨大な割木を見せてもらいました。潮風が吹く岩礁に曲がって伸びる松のような、そんな生え方をしていたであろう、根の方から大きく歪曲した年輪が特徴の立派な栗の大きな板材が6枚ほど積まれていました。琵琶の胴にすれば、とても良い杢目や表情になると想像できました。その積み重なった板材を前にすると、不思議と生えていた頃の力強さや粘り強さがじんわりと感じられるようで、琵琶の胴として音を奏でるにふさわしい木材だと、実物を見て確信できました。これらの木材を使って、次回亀岡に行くまでに20台分の腹板用粗型材を準備しておいてもらうことになりました。

2022年10月26日 槌田木工所より覆手4つの絃穴、間隔の相談

翌週の10月29日(水)11時過ぎ、槌田さんより、電話連絡があり「設計図のうち覆手の絃が通る穴の間隔を決めて欲しい」とのことでした。その夜、我が家の「不飽月(あきづき)」「岩倉(いわくら)」など、各大きさごとの形状のモデルにした琵琶の糸穴間の寸法をはかり、槌田さんに最終の設計案をメールしました。

こちらからの要望の寸法はお知らせすることができても、結局のところ、NCルーター加工の設計図作りは、槌田木工所頼みです。工業的なデザイン設計を一からお願いすることになり、試行錯誤に時間を要す作業になります。「納期のある仕事が詰まっている時には、なかなか進まないかもしれません。気長にお待ちいただきたいです」と社長がおっしゃいました。

2022年11月1日 碁盤スライスに四苦八苦、三カ所のアテ外れ収穫ナシ。。。

ミニ琵琶用の碁盤のスライスがなかなか手強い課題でした。当初はアテが二つありました。一つは北山鷹峯の奥、京北へ行く手前にある長谷川というハンバーグの美味しい山小屋ロッジ風のレストランです。オーナーは材木加工が趣味で、店のテーブルは全て自前で切り出しているそうなのです。「木材は相当大きなものでも加工可能です」とおっしゃっていただいていたこと。もう一つは雄琴にある船路工務店さん。前回のミニ琵琶製作の際、製材後保管中に反ってきた胴材を、まっすぐな材に削ぎ落としてくださったところです。現在の社長のお父様が工場に健在だった頃、たまたま飛び込みで訪ね「ミニ琵琶を作ろうと思っていて」と加工をご相談したところ「家に壊れた薩摩琵琶が転がっているので、直して弾いてみたいんや、直るか??」と偶然にもその工務店の2階に壊れた琵琶があり、見せていただき「これならなおります」と持ち帰って修繕したことがきっかけで、プレーナー加工を何度か無償でしてくださっていました。

11月1日火曜日、最初はハンバーグレストランの長谷川に行こうと思っていましたが、ネットで調べたところあいにくの休業日で断念。船路工務店は久しぶりだったので遠慮していたのですが、思い切って電話をかけたところ、前に対応していただいたお父様が「息子に譲ったので聞いてみて」と連絡先を教えていただきました。加工できるかたずねたところ、息子さんも心やすく引き受けてくださり、当日でしたが、工場には弟さんが居られるとのことで、その日の3時半ころ向かいました。碁盤をスライスできるか見てもらうと、結局のところ三伽和さんと同種の機械で、450mmは無理と判明。ここも断念する他ありませんでした。夕刻でしたが、もう一軒、以前くぬぎの生丸太を製材してもらった木材店が近くの仰木地区でしたので碁盤を持ち込み、スライスを交渉しましたが「硬い木は、刃がかけても困るし、今日はもう4時すぎでうちは5時までだから、どうしても他にないようなら、違う日に連絡して来てください」ということで、この日成果はゼロでした。

2022年11月4日 大型琵琶用の型紙依頼でピンときた件

碁盤の問題がここまで引きずるとは思っていませんでした。その週末11月4日(金)三伽和さんから連絡がありました。「おおよそでいいので、それぞれの大きさの型紙を作って欲しい」とのことでした。モデルとしている琵琶を、障子和紙に腹板を下にして置き、鉛筆で大きめに枠取りを描き、切り抜いて型紙を作りました。ミニ琵琶の型紙を碁盤に当ててみたところ、木目に対して斜め置きにはなりますが、意外と小さな寸法でした。実際に鉛筆で印をつけると、だいたい360〜370mmあれば枠取り可能なようでした。そこで船路工務店で聞いた加工方を思い出して、ピンと来ました。前回は槌田木工所さんが、下請けの製材所に碁盤のスライスを外注、胴を製作されています。おそらく450mmの碁盤をまず平置きで390mmにカットし、それを立てて3枚なら3枚、4枚なら4枚にスライスされたと推測できます。前回の製材所さんが無理なく加工できる、最大の大きさに設定してくれていたのです。

2022年11月8日 碁盤のスライス問題解決!三伽和さんへGo!

そうと判れば、この加工は三伽和木材さんにお願いできます。3種類の大きさの型紙と碁盤4台を積んで、11月8日(火)の午後に木材店へ伺いました。その日は4時までに旦那さんの入院先に持っていくものがあり、病院前停車時の乗り込み要員として父に同乗してもらっていました。到着してしばらくは担当の斉藤さんがお電話中で、先に、碁盤を車から下ろし場内に搬入しました。真ん中のスペースには、楽琵琶サイズ5枚、平家琵琶サイズ5枚、ミニ琵琶サイズ10枚の腹板を切り出すための栗材がいくつか置かれていました。

電話を終えて、来てくれた斉藤さんに、3種類の型紙をお渡しすると、予定している木材に型紙を当てながら、カットしようとしている心づもりの詳細を教えてくださいました。厚みのことや、それぞれの大きさにあった切り出し方を決めるのは、木材の性質をよくわかった専門家のご意見が重要になってきます。斉藤さんは頼れる専門家として、テキパキ提案してくださいました。

余分に渡していたセンダンの板材もミニ琵琶用に厚みを加工してくださることになり、切り出して準備してくださった一式を翌週11月15日(火)に引き取りに行くことになりました。そのまま五条通を西走して亀岡へ持ち込む予定も伝え、なんとか旦那さんに荷物を届ける時間にも間に合って、なかなかの充実した日となりました。

2022年11月15日 琵琶材料引き取りの日 予期せぬ車のトラブル!

11月15日(火)も、16時までに旦那さんの病院へ届け物のノルマのある中、午前中は三伽和へ向かいました。栗材とスライス碁盤と桂材を引き取り、そのままお昼前後に亀岡へ向かい戻る予定でした。

10時半頃家を出発して、いつもなら、細い抜け道を五条トンネルの前にワープする道筋を通るのですが、すっかり曲がるのを失念していました。大石道の五条通信号待ちの列に並んだ時、少し変なエンジン音が聞こえた気もしましたが、特に気にも留めず、五条通りを右折しました。ちょうど五条坂に差し掛かる坂道途中の交差点でしたので、アクセルを踏みましたが、その直後、エンジンがカタカタと異常音を発し、メータの横のエンジントラブルのランプが点灯しました。

この先、重たい荷物も積まないといけないので、すぐさまハザードをつけて、その隣の信号のところでUターンし、そこから100mほどの行きつけのガソリンスタンドに駆け込みました。事情を説明してエンジンルームを見てもらったところ、6本あるエンジンのうちプラグ1本が切れているとのことでした。「今から、重い荷物も載せて亀岡に行かねばならず、代車をお借りすることはできますか」と聞くと「今、空いていますし、そのまま明後日までならお貸しできます」とのことで、時間も急いでいましたので、すぐに代車を借りて三伽和木材に向かいました。

予定より30分ほど遅れましたが、なんとか昼過ぎには到着、加工しやすい寸法に粗切りした栗材と、厚みを整えスライスした碁盤、平家サイズ用に厚みを調整した桂材を見せていただきました。皆合わせると、結構な総重量になりましたが、奇跡的に自家用の軽自動車よりパワーのある替車に、木材一式を載せて、引き続き、亀岡へと向かいました。道中も異常なく、無事に平家サイズ5台、楽琵琶サイズ5台、ミニサイズ10台に使う腹板用の栗材20枚と、大型胴用の桂材2枚、ミニ琵琶の胴用の碁盤スライス材10枚を、槌田木工所に引き渡すことができました。

2022年11月15日 NCルーター製作依頼完了、琵琶神の思し召し!?

前回2022年10月18日に、総ての木材を積んで亀岡に向かった際、かなりの無理をさせていたマイ軽自動車(Zest Spark)は、そういえば、サスペンションのきしみが気になり始め、なんだかガタガタしてきていました。今回、五条通りから亀岡へ向かう道中を間違えてしまったこと、そこでエンジンが調子悪くなったこと、そのお陰で材木を積んでも良いパワーのある替車が借りられたこと、これらみんなが、なんとも不幸中の幸い、もしくは琵琶神さんの思し召しだったのかもと、本当に自然に思えたできごとでした。

何はともあれ、我が家に3年以上眠っていた、草津の故尾崎氏から託された、琵琶のための木材が、NCルータ加工の業者さんに届けることができ、改めて実際に製作依頼ができたことが感慨深く、嬉しく思いました。

毎年秋に東部文化会館にて研修会(ホール)と作品展(創造活動室)を開催されている老人クラブ連合会様ですが、コロナ禍で3年間滞っていたのを、今年は久しぶりに再開するとのことで、「山科四ノ宮の歴史」の講演と「四ノ宮琵琶」の演奏をオファーいただきました。

2022年は872年に薨去されている人康親王1150年忌にあたる年でもあり、大きなホールでコンサートをさせていただける機会を得て、本当に有り難く、半年前から色々と準備を進め、本番は「琵琶と和歌」「弾き語り紙芝居」「映像と琵琶唄」と、バラエティに富んだ盛りだくさんな内容で、90分に及ぶ講演を行いました。

午後12時半に現地入りし、本番前のマイク配置やスポットライトの確認、この日のために製作調整したパワーポイント映像のタイムラグ確認など、会館スタッフのみなさま方にご尽力いただき、誠に心地よく1時間半のステージに臨むことができました。本当にありがとうございました。演目は以下の通りです。

●四ノ宮の解説10分

●和歌弾き語り(楽琵琶座奏)4曲

〜石庭流泉 せきていりゅうせん〜

『あかねども いわにぞかふる いろみえね こころをみせむ よしのなければ』

遣唐使の持ち帰った平安古曲「流泉」に在原業平の和歌を載せて 5分

〜色破歌 いろはうた〜

『いろはにほへと ちりぬるを わがよたれぞ つねならむ ういのおくやま けふこえて あさきゆめみし えひもせすん』

思うところあれど散ってしまった出家の身…人康親王の心境に重ねて 5分

〜長雨 ながめ〜

『はなのいろは うつりにけりないたづらに わがみよにふる なかめせしまに』

春の雨に舞い散る桜 天台宗の散華法要に唱えられる声明、十方念仏に載せて 5分

●大伴黒主と三井寺と人康親王の解説5分

〜桜花 さくらばな〜

『はるさめの ふるはなみたか さくらはな ちるをおしまぬ ひとしなければ』

親王の出家?死?を悲しむ小町の歌への励ましの意味がこもった優しい歌 5分

●和歌弾き語り(平家琵琶立奏)2曲

〜女郎花〜

『なにしおはは なほなつかしみ おみなへし おられにけりな われかなたてに』

小野小町が、誘いを断ったのには、幼い頃からの思い人が、、、人康親王? 5分

〜悲しの宮〜

『四の皇子失せた給ひたる勤めて風吹くに

けさよりは かなしのみやの やまかせや またあふさかも あらしとおもへは』

小町が親王の死を悼む和歌を遣唐使が持ち帰った琵琶古曲「楊貴操」に載せて 5分

●和歌弾き語り(楽琵琶座奏)1曲

〜幸盛 こうもり〜

『さちおおき みとぞしりけり やましなの いをりしずかに もれるつきがげ』

遣唐使が持ち帰ったびわ独奏の古曲 森の梢にこだまする小鳥の「啄木」の音色に載せて大石順教尼筆コウモリの絵に添えられた和歌を慎んで唱じ弾じます 5分

●琵琶弾き語り紙芝居20分(四ノ宮琵琶立奏)

〜四ノ宮物語〜

盲目の琵琶法師と人康親王の絆の物語を琵琶弾き語りで 20分

●琵琶唄弾き語り(四ノ宮琵琶立奏)10分

〜山科千載記〜

山科にある多くの史跡の歴史を読み込んだ琵琶唄を映像付きで 10分

雑感

2011年の春に山科五条通りのリサイクルショップ「タウンタウン」で古い琵琶のシャモジの部分を見つけ、東京の石田琵琶店さんに足らないパーツの製作と修理を依頼してから半年、2011年暮れの12月に無事楽器としてできあがってきました。シンプルながら、飽きることのない音色を奏でたいと「不飽月」と名付け、2012年から平安貴族に思いを馳せ、想像のままに弾じ始めました。1150年忌の演奏会と思っていましたが、よくよく計算してみれば、この2022年は、『琵琶をはじめて丁度10年』の節目でもありました。このような、機会を与えて下さった、老人クラブ連合会の北口昭彦様はじめ、皆々様、東部文化会館のスタッフの皆様に心より御礼申し上げます。 小谷四音 拝

2022年 令和4年の8月22日(月)、午後2時から、アスニー山科(2階和室)にて「第15回弦楽奉納演奏会 ー人康親王1150回忌祈念奉納ー」を開催いたしました。

チラシなどでは前半はオンライン公開のみとなっていましたが、アスニー山科の会場がWi-Fi対応できなかったこともあり、急遽、生配信は断念、お越しいただいた方には、会場にお入りいただきました。 →オンライン用録画をyoutubeでも公開

四ノ宮六地蔵廻りに合わせて毎年8月の地蔵盆に行ってきたこともあり、主催者代表による弦楽奉納演奏憲章読み上げと、奉納者、拝聴者ともに声を合わせて、南無地蔵大菩薩の唱和と共に、粛々と始まりました。

まずは、琵琶サークル音霊杓子が、楽琵琶サイズ1、平家琵琶サイズ1、ミニサイズ2での合奏に挑戦しました。没後1150回忌にふさわしく、四ノ宮さんこと人康親王にまつわるオリジナル楽曲「天世命」「諸羽の月」「獅子丸に捧ぐ」「五月五日」の四曲を四人、四台のびわで奉納しました。

その後、肥後琵琶、薩摩三絃という、あまり見かけない琵琶の音色をお聞きいただき、音霊杓子の練習用として開発中の、ミニ琵琶2台で琵琶湖就航の歌を連弾し、客席の方々にも一緒に歌っていただきました。後半は琵琶湖の葦から作られるよし笛とミニびわのアンサンブルをお届けしました 。

その後、ちょっとブレイクタイムということで、人康親王と目の見えないお坊さんたちの絆の物語「四ノ宮物語」の紙芝居をノーカットでお届けしました。

その後はGFkメンバーの奉納として、四ノ宮琵琶 小谷四音が「長雨」「女郎花」「悲しの宮」の3曲を、佐渡文彦がチェロ「アメージンググレース」バイオリン「カントリーロード」の2曲を、ジャービンは「花は咲く」「花ーすべての人に心の花をー」「夜来香」「月の砂漠」の4曲を、お箏優美会は「セーラームーン」「星空への思いーシャイニングスター輝く星ー」の2曲を奉納していただきました。

ラストは、恒例GFKアンサンブブルです。今年はカラフラブルエアーをテーマに「人生のメリーゴーランド」「海の見える街」を奉納し、最後は子どもたちにもステージ側に出てきてもらって、「パプリカ」を熱唱いただきました。コロナ禍でこじんまりではありましたが、全員参加の楽しい奉納演奏会となりました。

★琵琶製作などの注文は只今はできません★

★ご注文中の方への経過報告とお詫び★

琵琶制作事業 経過報告(製作遅延に関するお詫びと詳細)

大変申し訳ありません。2年前までは、自分の仕事を持ちながらその合間で、地元区役所の助成事業などを活用して、ミニ琵琶については、動けていた琵琶製作事業ですが、2022年(令和4年)の4月から、私、弦楽ふるさとの会小谷の職業事情が変わり、公私双方の仕事比重が増し、昨年度から受けている製作希望のご注文にお応えできていない状況にあります。別途、メールでお問い合わせ頂いている方にも、ご返事できておらず、団体として大変至らぬ対応となっており、誠に心苦しい限りです。

草津の琵琶工房の木材を譲り受けたご縁から、大きめサイズの琵琶についても、ミニ琵琶の製作を応用して、なんとか安価で練習できるものが作れないかと、妄想だけはふくらんでいたものの、業者へパーツの切り出しを注文する際にもその最低ロット数の問題であったり、大型になっても絶え得る接着設計であったり、ミニ琵琶とは比にならない初期経費をまずは貯めなければならなかったり、そう簡単に動けるものではなかったことを、皆様にご理解いただきたく、いましばらく、まだまだ、お時間がかかってしまいそうと、ただただ、陳謝申し上げる次第です。

かといって、あきらめたわけでは決してなく、現在、楽琵琶を製作できる方がほんとうに少なくなってきているのは事実。「琵琶が弾きたいのに手元に琵琶がない」状況を「なんとか打破しなくてはならない」との思いはさらに強くなっておりますので、必ず、時がくれば(私の仕事が琵琶作りの方に大きくシフトできる時)、何らかの進展、躍進ができると信じています。依頼されている方は、引き続き、気長にお待ちいただければと思います。もしくは、ギター職人さんなど個人的に交渉されれば、意外と安価で作ってもらえるところもあるかもですので、お考え改まり、他に注文し直される場合はご遠慮なく、その旨ごお知らせください。

皆様をお待たせしているのは、ほんとうに心苦しいのですが、私どもは、本来、琵琶を作る職人でも、製作業者でもなく、この形の琵琶を弾きたくて集まったサークルの仲間です。楽器がないので、自分たちでなんとか練習用の琵琶が必要と、ミニ琵琶については、なんとか最低必要量を製作し、練習用として、愛用できております。

それ以上の平家琵琶サイズの製作や、楽琵琶サイズの製作は、予定外ともいえる背負い込みで、今現在、ミニ琵琶の製作も含め、アップアップしている状態です。

きちんと実績ができる まで、新たなご注文は受け付けないことと、させていただきたいと思います。よろしくご了解願います。