四ノ宮に ゆかりの深い地元の小学校2校に加えて、公募決定による3団体へミニ琵琶 「四音琵琶(しのびわ)」計5台を寄贈しました。

安朱小と音羽小へは3月23日卒業式に合わせて午前中に寄贈し、勧修小へはその日の午後に、華頂大山科寮へはその日の夜にそれぞれ出来上がったミニ琵琶を持って伺いました。山科醍醐こどものひろばさんへは、3月28日に担当者の中澤さんのお宅へ寄贈に伺いました。

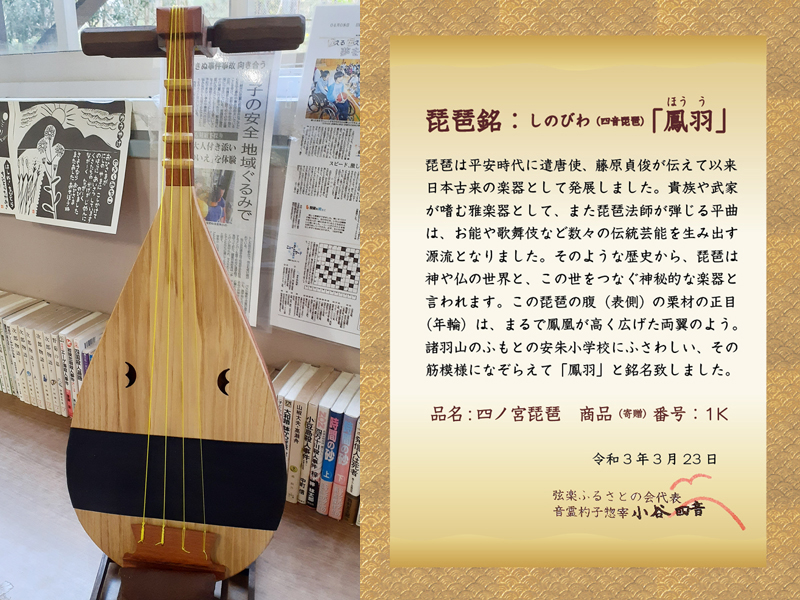

寄贈:安朱小学校 命銘『鳳羽』

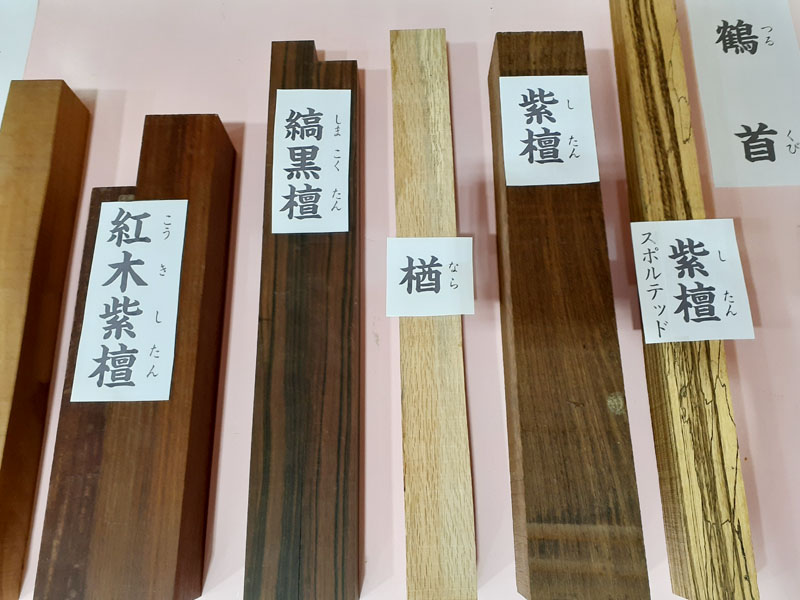

この琵琶の腹(表側)の栗材の正目(年輪)は、まるで鳳凰が高く広げた両翼のよう。諸羽山のふもとの安朱小学校にふさわしい、その筋模様になぞらえて「鳳羽」と銘名致しました。

寄贈:音羽小学校 命銘『祈重』

この琵琶の腹(表側)の栗材には、左に黒影杢、中央に白波杢が出ており、いずれも両手を合わせ一心に願い祈念する姿に見えます。帰依になぞらえて「祈重」と銘名致しました。

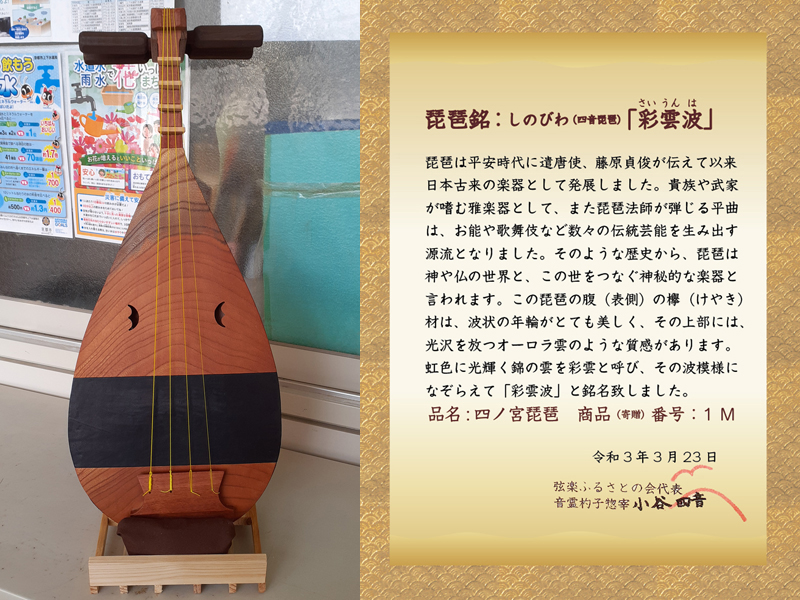

寄贈:勧修小学校 命銘『彩雲波』

この琵琶の腹(表側)の欅(けやき)材は、波状の年輪がとても美しく、その上部には、光沢を放つオーロラ雲のような質感があります。虹色に光輝く錦の雲を彩雲と呼び、その波模様になぞらえて「彩雲波」と銘名致しました。

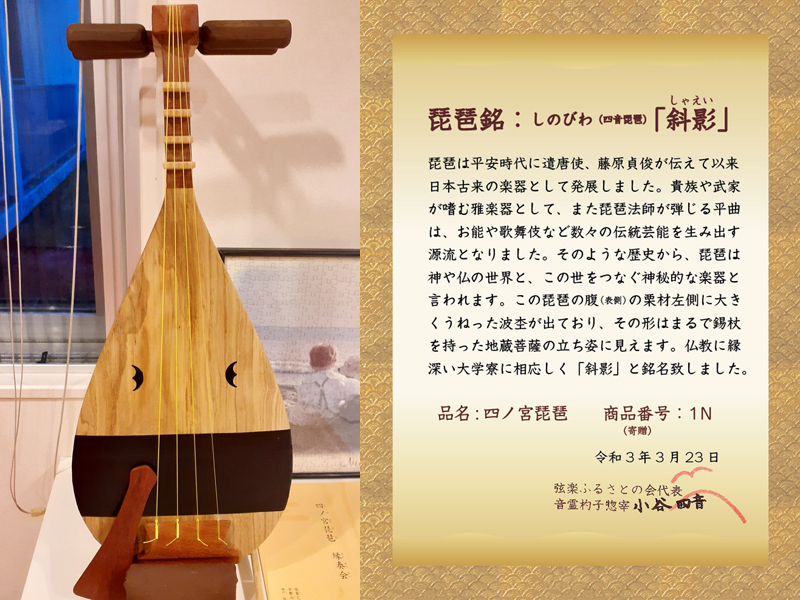

寄贈:華頂大山科寮 命銘『斜影』

この琵琶の腹(表側)の栗材左側に大きくうねった波杢が出ており、その形はまるで錫杖を持った地蔵菩薩の立ち姿に見えます。仏教に縁深い大学寮に相応しく「斜影」と銘名致しました。

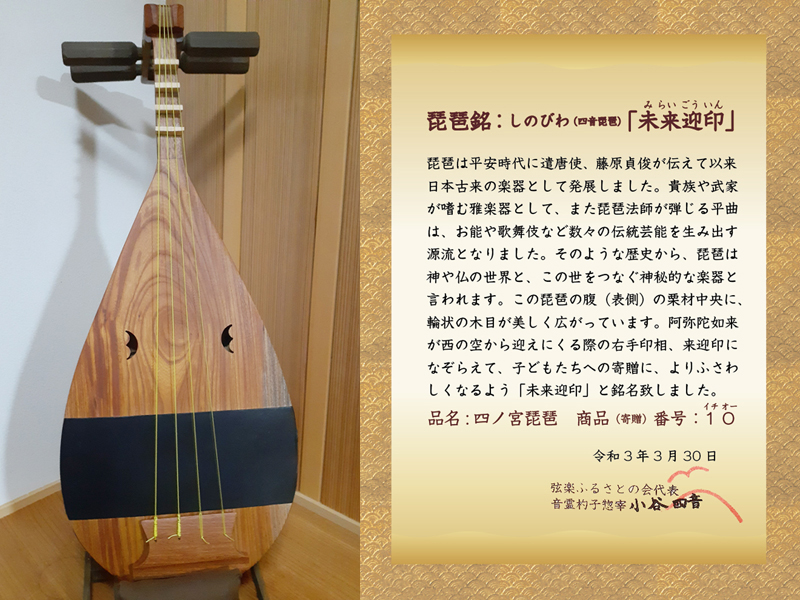

寄贈:山科醍醐こどものひろば 命銘『未来迎印』

この琵琶の腹(表側)の栗材中央に、輪状の木目が美しく広がっています。阿弥陀如来が西の空から迎えにくる際の右手印相、来迎印になぞらえて、子どもたちへの寄贈に、よりふさわしくなるよう「未来迎印」と銘名致しました。

今回は琵琶を教室等に立てておくことのできる琵琶台も、転手と柱用に購入した同様の棚から製作し寄贈しました。