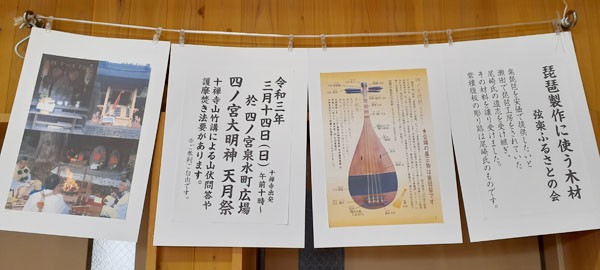

聖護院派の山伏さんら「山竹講」と四ノ宮琵琶「音霊杓子」により午前10時から十禅寺に参列、本堂への読経のあと、京阪四ノ宮車庫裏手(北側)住宅街にある四ノ宮泉水町ひろば(山科区四ノ宮泉水町10)まで法螺貝の音とともに行進し、「四宮大明神「天月祭」の琵琶奉納と護摩焚法要を慎んで執り行います。参列、見学は自由です。

天理市内にある大和神社境内にあるこちらの社は、江戸時代まで代々宮司を務められた方々のご先祖をお祀りされています。大国主命とされる神様、恵比寿様やホツマ伝えではクシヒコとされる神様です。このたび、琵琶の神社でしられる京都御苑内の白雲神社での琵琶奉納演奏のお話しを頂戴した日本文化保存研究会代表理事 安田洋ニ氏からのご紹介により「和の意識を広げる会」様主催の「遣唐使顕彰慰霊祭」で琵琶曲4曲を奉納演奏をさせていただけることとなりました。

大和神社は、奈良時代から選ばれた遣唐使たちが旅立つ前に旅の無事を祈願した社と伝わり、境内には山上億良が友人の遣唐使に捧げる和歌「好去好来」の石碑があります。その由縁から今回初めて、5000人に及ぶ遣唐使で大陸にわたった方々の慰霊祭が行われることになったそうです。牧野宮司様による祭事の進行、続いて小谷四音(せせらきしのん)による琵琶曲奉納、その後、安田洋二氏によります『大和と遣唐使 古代人を偲ぶ』と題した、新たな角度の歴史観で遣唐使を語る、大変面白くて興味深い講演会がありました。

ということで、琵琶の奉納曲としましては、全4曲。山上億良和歌「好去好来」を千載記の曲に載せて歌う「好去好来大和千載記」、遣唐使が持ち帰るはずだったが嵐を鎮めるために海に投げ込まれた幻の琵琶を讃えた曲「獅子丸に捧ぐ」、後半はホツマツタエに記された和歌から、こちらの神様を讃える内容で「ホツマウタ」と「魂守」の2曲を奉納させていただきました。

「ホツマウタ」は、小谷四音の自主制作曲「いろは歌」のメロディにのせて唄い、「魂守(たまもり)」は、平安時代の遣唐使、藤原貞敏が伝えた琵琶独奏曲の一つ「啄木」のメロディにのせて、普段は「幸盛(こうもり)」として唄っている曲の歌詞をホツマウタより抜粋して唄いました。

-604x270.png)

弦楽奉納演奏憲章

一 中世より続く地蔵信仰の祭事「京都六地蔵めぐり」を尊重し、

この四ノ宮のお地蔵様の御前に、地縁である弦楽器演奏を奉納し、

皆々様に、その音色と功徳を蒔き響かせん 奏者一同

日時 令和3年8月22日(日)9時45分〜11時30分 場所 アスニー山科 和室

例年は朝から夕方までたっぷりお楽しみいただいているこのイベントですが、本年は、8月20日京都府下緊急事態宣言発令を受け、観覧席を設けての演奏会は中止としました。出席可能な出演者は下記の通り無観客での奉納演奏を行いました。

2021年の今年は、四ノ宮の語源とされる仁明天皇第四皇子さま、人康親王(さねやすしんのう)さんが、西暦831年生まれということで、生誕1190年を記念いたしまして、人康親王生誕1190年記念「第14回 弦楽奉納演奏会」として実施しました。

下記プログラムより、you-tubeにて閲覧できます。

奉納演奏会 開会挨拶 (約1分)

-e1629995191550.png)

南無地蔵大菩薩 唱和 (約40秒)

G F Kアンサンブル3曲 いつも何度でも(0秒〜) もののけ姫(5分30秒〜) ありがとう(11分〜)(約15分)

★もののけ姫の二番の歌詞を生誕記念バージョンにしています。

「はりつめた絹のふるえる糸よ、月の印にうごめく構えの懐。研ぎ澄まされた撥音の美しい、831の年に生まれたかなたの横顔。悲しみも怒りも、言祝ぐ誠の言葉を聴くは、両羽におののき待つだけ、おののき待つだけ、この四ノ宮の地。」

正派優美会+G F K 糸 (約4分29秒)

正派優美会+G F K 海の見える町 (約5分5秒)

小谷四音 四ノ宮琵琶独奏「山科千載記 やましなせんざいき」 (7分29秒)

音霊杓子 しのびわ合奏「雨夜尊(天世命)あまよのみこと」 (2分31秒)

音霊杓子 しのびわ合奏「諸羽の月 もろはのつき」 (7分29秒)

音霊杓子 四ノ宮琵琶連弾「獅子丸に捧ぐ ししまるにささぐ」 (3分17秒)

音霊杓子 四ノ宮琵琶連弾「五月五日 ごがついつか」 (約3分35秒)

真鍋尚音 筑前琵琶独奏「おつう伝」 (9分9秒)

第14回 弦楽奉納演奏会チラシ

蔓延防止措置のもとでは、コロナ対策を万全にして、こじんまり開催の予定でしたが、緊急事態宣言が発令され、無観客、後日録画オンライン公開での奉納演奏会となりました。ご予定下さっていた皆様には誠に申し訳ありませんでした。

四ノ宮に ゆかりの深い地元の小学校2校に加えて、公募決定による3団体へミニ琵琶 「四音琵琶(しのびわ)」計5台を寄贈しました。

安朱小と音羽小へは3月23日卒業式に合わせて午前中に寄贈し、勧修小へはその日の午後に、華頂大山科寮へはその日の夜にそれぞれ出来上がったミニ琵琶を持って伺いました。山科醍醐こどものひろばさんへは、3月28日に担当者の中澤さんのお宅へ寄贈に伺いました。

寄贈:安朱小学校 命銘『鳳羽』

この琵琶の腹(表側)の栗材の正目(年輪)は、まるで鳳凰が高く広げた両翼のよう。諸羽山のふもとの安朱小学校にふさわしい、その筋模様になぞらえて「鳳羽」と銘名致しました。

寄贈:音羽小学校 命銘『祈重』

この琵琶の腹(表側)の栗材には、左に黒影杢、中央に白波杢が出ており、いずれも両手を合わせ一心に願い祈念する姿に見えます。帰依になぞらえて「祈重」と銘名致しました。

寄贈:勧修小学校 命銘『彩雲波』

この琵琶の腹(表側)の欅(けやき)材は、波状の年輪がとても美しく、その上部には、光沢を放つオーロラ雲のような質感があります。虹色に光輝く錦の雲を彩雲と呼び、その波模様になぞらえて「彩雲波」と銘名致しました。

寄贈:華頂大山科寮 命銘『斜影』

この琵琶の腹(表側)の栗材左側に大きくうねった波杢が出ており、その形はまるで錫杖を持った地蔵菩薩の立ち姿に見えます。仏教に縁深い大学寮に相応しく「斜影」と銘名致しました。

寄贈:山科醍醐こどものひろば 命銘『未来迎印』

この琵琶の腹(表側)の栗材中央に、輪状の木目が美しく広がっています。阿弥陀如来が西の空から迎えにくる際の右手印相、来迎印になぞらえて、子どもたちへの寄贈に、よりふさわしくなるよう「未来迎印」と銘名致しました。

今回は琵琶を教室等に立てておくことのできる琵琶台も、転手と柱用に購入した同様の棚から製作し寄贈しました。

安朱小学校のシンフォニーフォールをお借りし「山科醍醐こどものひろば」参加者である13名の子どもたちを対象に琵琶弾き語り紙芝居「四ノ宮物語」、琵琶唄「山科千載記」の実演と、琵琶弾き体験を実施しました。「四ノ宮物語」では、琵琶の他に雅楽の楽器である龍笛(西村由紀子)の音にも協力してもらい、「山科千載記」では、ゆかりの場所をパワーポイントの動画で見ながらゆったりと聞いていただきました。

その後、基本的な弾き方をレクチャーし、大きな楽琵琶1台と一回り小さな平家琵琶と四ノ宮琵琶を各1台、さらに小さなミニ琵琶2台、計5台の楽型琵琶を持参してきていたので、子どもだけでなく大人の方々も、音を鳴らしてみる体験を楽まれました。

最後に、胴と腹板には思い思いの字を書き込んでもらい、その後はスタッフの方々と、ゆかりの地である諸羽神社や四ノ宮への散策に行かれました。

1回目のワークショップの際、亀岡の槌田木工所から出来上がってきたパーツの中から寄贈製作分を子供のたちに選んでもらい、記念になるよう、その胴(裏面)と腹板(表面)のパーツの各内面には、今回参加した子どもたち一人ひとりに好きな文字を書いてもらうよう伝えていました。製作後は見れませんので、記念に掲載しておきます。

2月16 日(火)の6時限目に実施した2回目の訪問授業「四ノ宮琵琶の製作・加工体験」は、6年生35名を対象に、工作室をお借りして、それらのパーツを加工する工程を体験してもらいました。6つの班にわかれ、転じん の下穴を開ける固定式電動ドリルでのサイコロづくりや、リーマでの転じんの穴開け作業、旋盤による転手の作成と3つの工程全てを順番に全員に体験してもら いました。